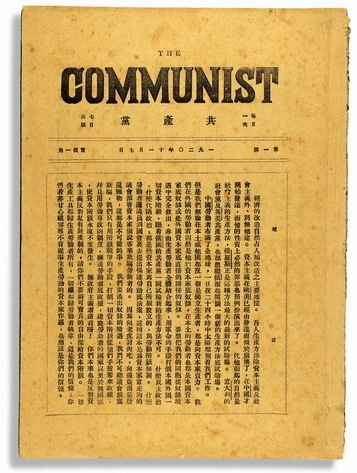

《共產黨》月刊是上海共產黨早期組織創辦的半公開性刊物,它以先進青年和共產主義知識分子為主要宣傳對象。從1920年11月7日創刊至1921年7月停刊,《共產黨》共出版6期,每期發行5000份,由李達主編。《共產黨》以大量篇幅介紹共產國際和共產黨的知識,并特設專欄著重報道俄國共產黨的經驗和列寧學說,此外,還發表了一批由我國早期馬克思主義者撰寫的探討黨的基本理論的文章,尤其是該刊第3號發表的《告中國的農民》一文已含有工農聯盟的思想,這在早期中國共產主義文獻中是非常罕見的。在當時,《共產黨》月刊已成為國內外共產主義知識分子不可或缺的讀物。它為傳播馬克思主義的建黨學說,為中國共產黨的創建作出了重要貢獻。

追溯到1920年的中國,那時,俄國十月革命的勝利,促使中國先進的革命青年熱忱地向往社會主義思潮——馬克思主義學說。特別是其后中國共產主義者的早期組織在各地相繼建立,大家迫切需要一本向各地共產主義者傳播馬列、宣傳建黨學說、介紹十月革命經驗和國際共產主義運動發展情況的黨刊。時代在召喚,就在這個時候,1920年11月7日,即俄國十月革命三周年紀念之日,由上海共產黨早期組織創辦的中國共產黨第一本黨刊——《共產黨》,便應運而生了。

新生事物總是會遇到種種挫折,刊物的出版,也同樣不是一帆風順的。主編李達同志是在十分險惡的環境下編輯《共產黨》月刊的。當時的反動當局嚴禁“過激主義”言論,追查“共產主義宣傳”,像《共產黨》月刊這樣的刊物,自然是要受查禁的。因而,編輯部的處所,刊物的印刷、發行都是極其機密的,文章也不能署作者真名。

《共產黨》月刊的編輯部一直設在李達的寓所,最先在上海法租界老漁陽里2號(今上海南昌路100弄2號),后來李達搬往上海輔德里625號(今上海成都北路7弄30號),編輯部也隨之遷來,設在不到6平方米的一個簡陋亭子間里。

盡管如此,不幸的事情還是發生了。正當月刊第三期即將付印出版前,法國巡捕房突然派密探來干擾,致使這期的首篇文章失去了原文。現留下的版本有一頁空白就是因此造成的,空白頁上印著“此面被上海法捕房沒收去了”一行醒目的大字。敵人的破壞并沒有嚇倒上海共產黨早期組織成員,也沒能中斷他們的建黨活動,更沒有使這盞指路明燈失去光芒。

創辦初期,經費籌措困難,這意味著刊物可能因此被迫終止。當時,編輯部的成員,都是上海共產黨早期組織成員,大多擔任教師、編輯等社會職業,只能靠固定的薪水維持生活。沒有錢,怎么辦?李達和在商務印書館當編輯的沈雁冰商量,由月刊社成員寫稿子賣給商務印書館,以稿酬作為運營經費,這才解決了燃眉之急。正是同志們以建黨為己任,同甘共苦、齊心協力的努力,才保證了月刊繼續順利出版。應該說,他們的條件是艱苦的,物質是匱乏的,環境是惡劣的,然而,他們的思想是進步的,意志是堅定的,精神是崇高的。

《共產黨》月刊上不少珍貴的譯文,為早期共產主義者了解馬列和共產黨的知識,以及從事建黨活動,提供了寶貴的精神財富和理論武器,就連許多譯者自己也從中受到很多教益。育人育己,教學相長。

《共產黨》月刊的出版,適應了建黨的迫切需要,受到各地共產黨早期組織的熱烈歡迎,流傳至廣,影響至深,甚至遠在海外勤工儉學的學生也將其作為不可或缺的讀物。盡管月刊存在時間不長,但它對黨建工作,對傳播馬列主義的建黨學說起了非常重要的作用,毛澤東同志高度贊揚月刊“頗不愧‘旗幟鮮明’四字”。

《共產黨》月刊在中國樹起了第一面共產主義的鮮艷旗幟,喊出了“共產黨萬歲”這一響徹云霄的口號。它是一份閃耀著革命光輝的刊物,在建黨的關鍵時刻,對于統一思想發揮了極其重要的作用,對于黨的創建作出了不可磨滅的貢獻,是永遠值得紀念的。